国际木文化学会于一月十四日至一月二十三日举办中日木作文化交流参访。与会荣幸邀请台湾木作代表师傅李万财老师以及姚伯勋老师,一同至日本京都与奈良,希望能够与日本木匠以面对面的方式,达到亲身交流与沟通机会。

李万财老师本身经营长物志艺术工坊,并在新北市小区大学任教木作艺术十余年,专长于木造室内设计与艺术家具制作。姚伯勋老师目前在成功大学建筑所博士班就读,生于木匠世家,家中经营立祥雕刻工艺社,自幼耳濡目染,专长以家具雕刻与大木构件雕刻为主。学会希望在此次交流扮演居中牵线的角色,让中日木匠有此契机进行交流,让两方在相互接触之下激荡出火花与创新思维。日方匠师都十分好客与亲切,让本次中日交流过程十分顺利。日本匠师除了示范技术以外,也大方展示作品,让我们大饱眼褔。

日本文化遗产保存精神

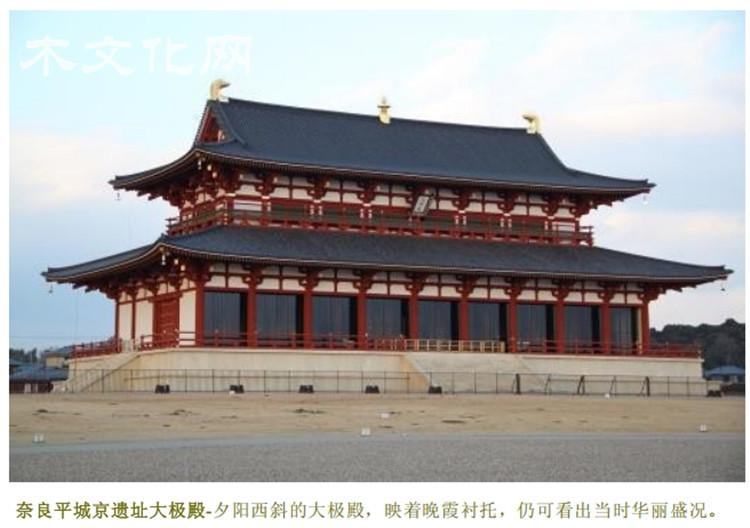

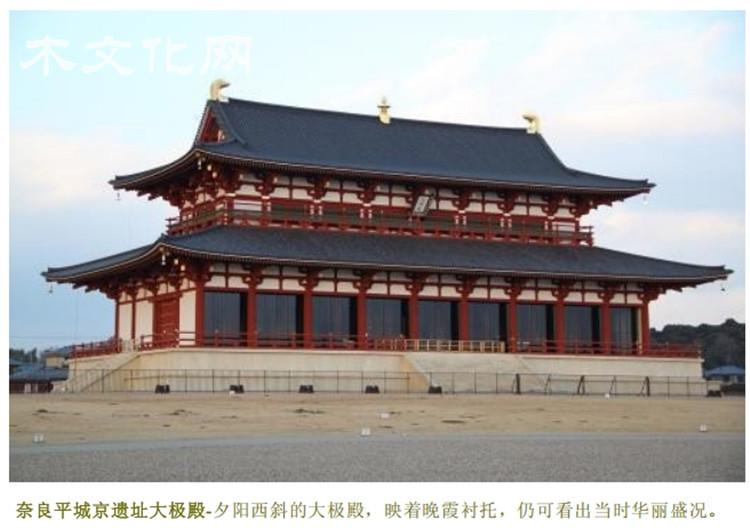

此次之旅我们参观许多日本壮丽且精致的建筑物,包括东大寺、东本院寺、金阁寺、清水寺、知恩院、平城京、奈良文化财研究所、竹中大工道具馆、与国家修理所等等。我们看到素有文化古都美誉之称的京都与奈良,在政府与名匠努力维护下这两个闻名遐迩的日本古都皆保留丰富的传统工艺之美与完整的庙堂神社及文化。

除了日本政府孜孜不倦地订定政策保护遗产,日本社会普遍也有共识,认为文化遗产是国家传承象征,是代表民族的延续。即便当今世界各地许多传统文化逐渐萎缩与式微,日本仍有许多传艺师,努力继续坚持自身理想,传承日本传统文化。

我们在了解日本政府与日本社会如此努力维护文化遗产后,不禁反思中华文化在五千多年悠久的历史长河里,实则有着更丰富且多元的文化遗产,或许更需要我们一起努力与保护。

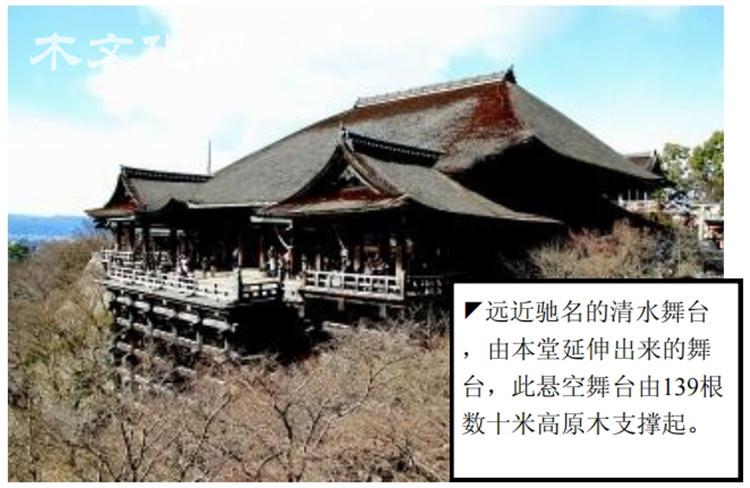

▲日本寺庙建筑受中因影响很深,经过朝鲜半岛传入日本,经过改良并发扬光大。其中,屋顶是最有特色的地方,清水寺本堂厚实宽广的屋顶不只盖住整栋建筑物,还向外延伸,将部分原为室外空间变成室内空间,增加活动范围,既风又挡雨。

▲清水寺仁王门以橘黄相接,木头两端黄色地方是为了防止雨水潮湿腐烂木头与虫蠹,如此配色反而成为日本寺庙另一特色。

现可看到的是东大寺,有些斑驳色彩,为目前仅存最大木结构建筑。东大寺屋顶,我们看到屋顶延伸出来长度,可增加遮风挡雨的程度。内部展示支撑木造建筑的木柱,木柱习惯在下面用石头支撑,由于气候潮湿,木头容易受潮腐烂,这也是日本改良的另一大创新。

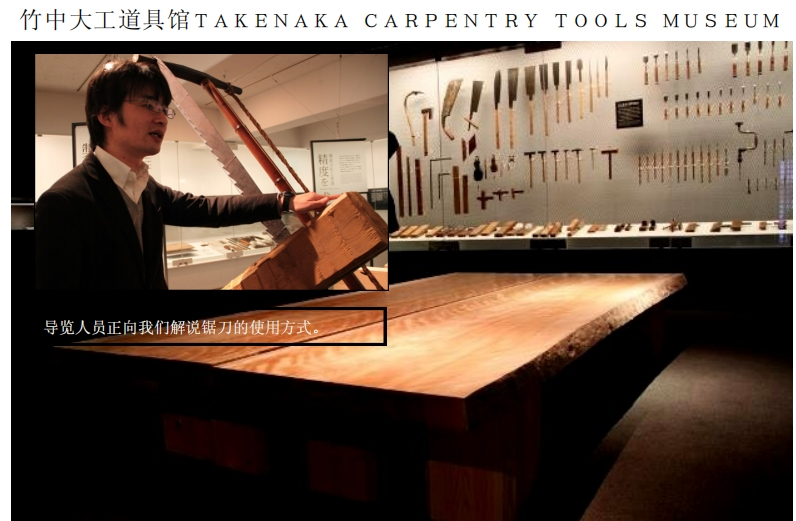

木作工具展示

三木市立金物资料馆 MIKICITYHARDWAREMUSEUM

金物数据馆内馆藏丰富,内有展示古代锻冶刀具的方式、制造方法与工具收藏。很难想象在神社旁的一个木造小房屋却有如此丰硕的藏品。金物资料馆长也十分亲切,为我们细心讲解各式小刀制作过程与历史沿革。

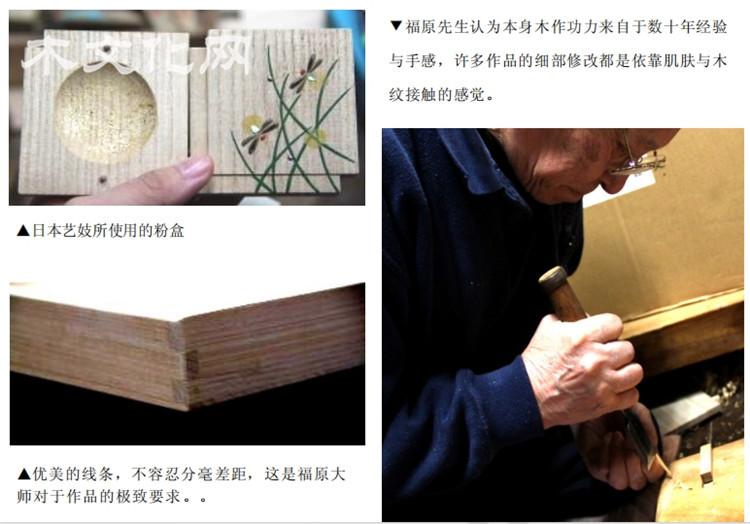

福原得雄

日本能面大师长泽宗春

拍摄地点:长泽宗春先生工作室,长泽宗春先生正与台湾木作师傅相谈甚欢。长泽先生向我们示范日本鬼面的戴法。长泽宗春表示,同一副面具以各种不同角度戴上,也会产生不同戏剧张力。

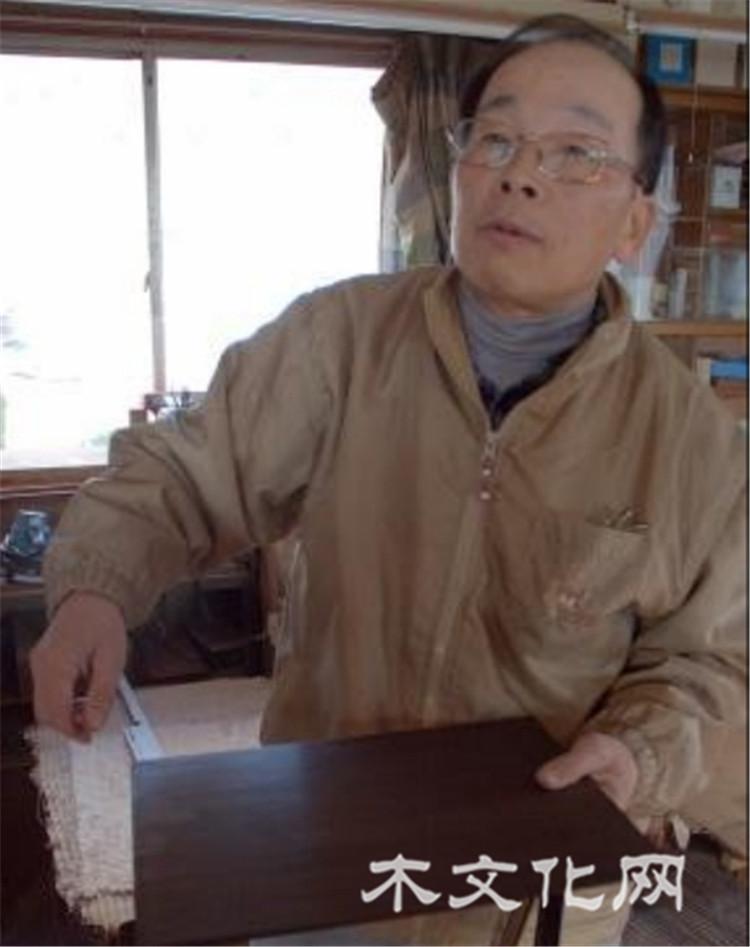

宫下唐木工艺第三代传人:宫下贤次郎

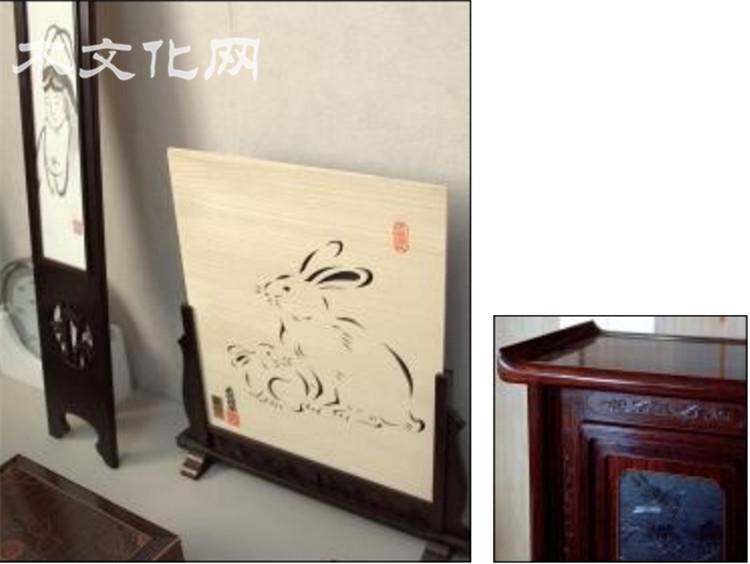

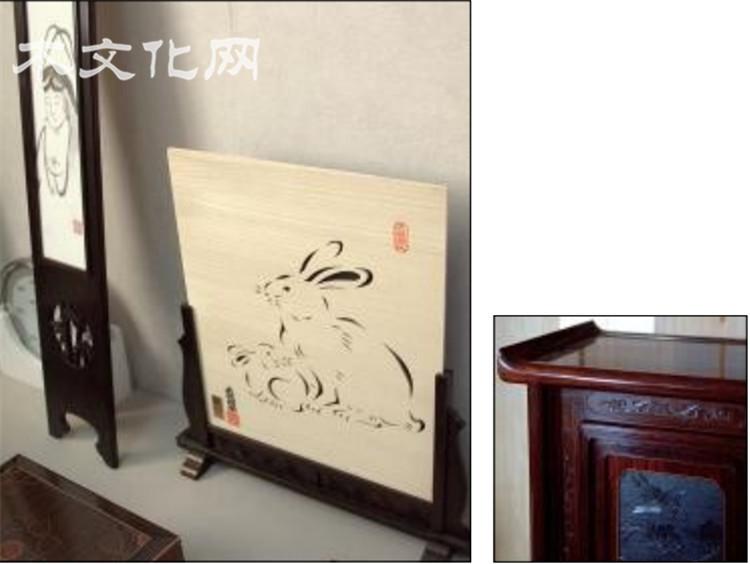

雕刻花纹极其细腻的唐木家具、免年木雕摆饰与菩萨像屏风。宫下贤次郎向我们介绍家具雕刻与历史,雕刻作品也获得第十九届全国传统工艺奖。

路虽遥 吾亦往矣 薪火传承木文化

交流之中,李万财老师将自己的作品照片递给日本师傅欣赏,日本木匠师傅看到李老师的作品照片,对于台湾能够有如此新颖的创意设计,融合了欧美家具设计与中国传统,都感到非常惊奇与佩服。李老师认为,木匠除了继承传统,更必须以艺术的角度及创新来走出一条不同的路,才能有未来。

在这趟旅程中,我们也发现中日似乎皆出现传承断层的隐忧,许多名匠名匠虽然坚守传统,努力耕耘。但人的生命毕竟有限,许多匠师已届高龄仍后继无人。本会采访多名日本匠师,发现他们大多对于传承接棒十分担忧,甚至认为自己已是末代传人,只求在其有生之年,技术能够精益求精,且求生活温饱即好。

姚伯勋老师本身是台湾难能可贵的木匠后代,看到日本传承问题也如此严重,心有戚戚焉。姚老师表示,由于环境艰巨,家人原不希望他以木工为职志。因此自己在决定是否继承家业时,也曾经历过一番挣扎与考虑。

李万财老师说:“台上三分钟,台下十年工。”许多年轻人认为学习木工技术的过程劳神伤力,而且部分木材原物料挑选与存放需经过数十年的过程才能够进行雕刻与制作,因此,年轻学子多觉得等待过程虚耗生命。国际木文化学会看到此隐忧浮现,因而希望能够扩大木作交流活动,提供文化平台,让各国相关人才能够共同合作,藉此平台提升大众对木作文化的价值认知,藉由观念改革,让文化得以传承、转型而更发扬光大。

中日各界鼎力相助众志成城

本次日本文化交流活动很幸运地在许多人的协助下圆满结束。京都大学生活圈研究所荣誉教授伊东隆夫热心地为我们与日本木作师傅居中牵线,让此次行程特别顺利有效率:木质科学农学博士,同时也是日本熊本大学的杨萍教授,特别放下身边职务,不辞辛劳地为我们做日文翻译:伊东教授的学生翟胜丞也到场一同参访与帮忙:感谢辛苦的摄影师李正钧;以及木文化学会执行长Mike HOU先生的鼎力支持。HOU先生表示,学会十分看重本次交流,认为此次中日交流是个开端,希望未来能够逐渐扩大推展,使木作文化交流成为一个国际性活动。

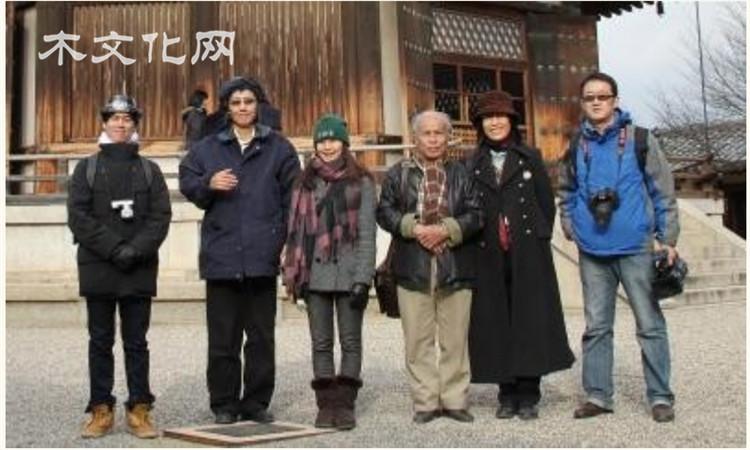

左起姚伯勋、Mike HOU、王逸宁、李万财、杨萍、李正钧,摄于法隆寺 左起Mike HOU、翟胜丞、伊东隆夫

2011春季展望

日本京都每年春季都会举办木匠工艺品展览,让京都传统木作师傅相互交流自己的年度代表作品。届时国际木文化学会也希望能够邀请世界各地的木工师傅一齐到日本交流,对木作文化有更多的启发与想法。

国际木文化学会希望能扮演抛砖引玉角色,透过所提供的交流平台,让更多有兴趣的人互相切磋与学习,进而群起响应木文化。也让世人透过木工艺品发现木材之美,重新领悟大自然那孕育生命、生生不息的力量。

文字:王逸宁

责任编辑:iwcs25H

7,017

7,017